Si un héroe de las gestas libertarias latinoamericanas, de Bolívar a nuestros días, ha sido atractivo para las juventudes, no sólo nuestras, sino del mundo entero, ése es Ernesto, Che, Guevara.

Ni siquiera la condición de mito contemporáneo que alcanzará su figura más allá de la muerte pudo restarle, antes bien le acreció, esa vitalidad juvenil que parece constituir, junto con la audacia y la pureza, el secreto de su carisma. Llegar a la categoría de mito supone una cierta hieratización de la persona que se torna símbolo y bandera de tantas dispersas y vehementes esperanzas. Bueno es que así sea, porque la utopía histórica necesita rostros que la encarnen. Pero bueno es también que no perdamos de vista la cotidianidad formadora de esos hombres que fueron niños, adolescentes, jóvenes, hasta encenderse con el fulgor de los guías.

Y no porque pretendamos disolver su excepcionalidad en lo que sus vidas pudieron tener de común o familiar, sino porque el conocimiento de esas primeras etapas formativas nos da precisamente acceso al arranque prístino de su trayectoria posterior.

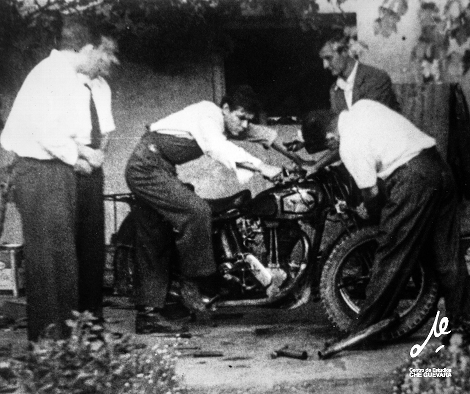

Todo lo cual resulta especialmente cierto y comprobable en el caso del Che, cuyo relato de aquel primer viaje que inició teniendo veintitrés años, con su amigo Alberto Granado, ha de ofrecer a los jóvenes de corazón la imagen jovial, divertida y seria, mordaz y cercanísima hasta casi sentir la risa, el tono de voz o el jadeo del asma, de un joven como ellos que supo llenar de juventud toda su vida, que supo madurar su juventud sin marchitarla. A los jóvenes de corazón, no de mera cronología, va dedicada la edición de los apuntes de este viaje incondicionado, libre como el viento, sin otro propósito que conocer mundo, jinetes los dos amigos en la rugiente moto nombrada Poderosa II, que rindió el ánima en mitad de la aventura, pero le comunicó el alegre impulso que llega hasta nosotros y va a perderse en el horizonte americano.

Quien iba a ser uno de los héroes del siglo XX nos advierte al comienzo de estas páginas: “No es éste el relato de hazañas impresionantes”.[1] La palabra “hazañas”, sin embargo, queda vibrando encima de las otras, porque no podemos ya leer estas páginas sino desde su propio futuro, desde la imagen que se halló a sí misma en la Sierra Maestra y alcanzó su máxima perfección en la Quebrada del Yuro. Si la aventura juvenil no hubiera sido el preludio de la formación revolucionaria, estas páginas serían distintas, las leeríamos de otro modo que no podemos imaginar.

Basta saber que son del Che, aunque las escribiera antes de ser el Che, para que las leamos como en el fondo él ya presentía que deberían leerse, cuando nos dice:

El personaje que escribió estas notas murió al pisar de nuevo tierra argentina, el que las ordena y pule, yo, no soy yo, por lo menos no soy el mismo yo interior. Ese vagar sin rumbo por nuestra “Mayúscula América” me ha cambiado más de lo que creí.

Se trata, pues, del testimonio —el negativo fotográfico, dice también—, de una experiencia de cambio, de metanoia, de primera “salida” quijotesca a su manera seminconsciente —como va a serlo a plenitud la última—, hacia el mundo exterior que paradójicamente será, como en el Quijote, el ámbito mismo de la conciencia. Un viaje, pues, del “espíritu soñador” hacia la toma de conciencia, que en principio, y con la perfecta lógica de lo imprevisible, se proyectaba hacia Norteamérica, como en efecto lo fue, definitivamente: hacia

el “negativo fotográfico” de Norteamérica que es el Sur de la pobreza y el desamparo americanos, y hacia el conocimiento real de lo que Norteamérica significa para nosotros, desde nosotros.

“Todo lo trascendente de nuestra empresa se nos escapaba en ese momento, sólo veíamos el polvo del camino y nosotros sobre la moto devorando kilómetros en la fuga hacia el norte”. Y ese “polvo del camino” ¿no era en verdad, sin saberlo todavía él, el mismo polvo que viera Martí viajando de la Guaira a Caracas “en vulgar cochecillo”? ¿No era el quijotesco polvo en que se le aparecían los fantasmas de la redención americana, “la natural nube de polvo que debió levantar, al caer al suelo, nuestro terrible manto de cadenas”?[2]

Pero Martí entonces venía del Norte y el Che iba hacia sí mismo, entreviendo sólo, a través de anécdotas y estampas, su destino.

Comeback, el perrito que se nos presenta tan gracioso y con “impulsos de aviador” saltando de la moto de Villa Gesel a Miramar, medio celestino de Chichina por más señas, reaparece en la Sierra Maestra como el cachorro mascota al que hay que ahorcar por sus ”histéricos aullidos” durante la emboscada, que se frustró, a Sánchez Mosquera. Misterioso nombre el de ese lugar: Agua Revés. “El cachorro, tras un último movimiento nervioso, dejó de debatirse. Quedó allí, esmirriado, doblada su cabecita sobre las ramas del monte”. Pero al final de este episodio de Pasajes de la Guerra Revolucionaria (1963), descansando en el caserío de Mar Verde, otro perro aparece:

Félix le puso la mano en la cabeza, el perro lo miró; Félix lo miró a su vez y nos cruzamos algo así como una mirada culpable.

Quedamos repentinamente en silencio. Entre nosotros hubo una conmoción imperceptible.

Junto a todos, con su mirada mansa, picaresca, con algo de reproche, aunque observándonos a través de otro perro, estaba el cachorro asesinado.[3]

Era Comeback que volvía, haciéndole honor a su nombre, recordándonos también lo que dijera Ezequiel Martínez Estrada, nuestro otro gran argentino, del Diario de campaña de Martí:

Esas emociones, esas sensaciones no pueden describirse ni expresarse en el lenguaje de los poetas y los pintores, los músicos y los místicos: pueden ser (…) absorbidos sin respuesta como los animales con sus ojos contemplativos y absortos.[4]

La confrontación de Pasajes de la Guerra Revolucionaria con las presentes Notas de viaje, no obstante los más de diez años transcurridos, nos revelan que éstas son el modelo o patrón literario de aquéllos. La misma sobriedad, la misma lisura, el mismo frescor ágil, idéntica concepción de los momentos que deben darle unidad a cada breve capítulo, y desde luego el mismo pulso imperturbable que acepta lo risueño y lo trágico sin distenderse ni crisparse.

No se busca el acierto, sino la fidelidad a la experiencia y la eficacia narrativa. Logradas ambas, el acierto viene solo, se sitúa en su lugar imposesivo, no deslumbra ni estorba: contribuye. Aquí está formado ya, con escasos tanteos o vacilaciones, el estilo del Che, que los años únicamente pulirán como él pulió su voluntad con la delectación de un artista, pero no de un artista de las letras: un callado pudor lo obliga a no detenerse demasiado en ellas, pasar con ella hacia la poesía de la imagen desnuda, devuelta con mínimo toque —imprescindible—, a la realidad. El círculo “yo-ello-en mí”, se cierra y abre continuamente sin densificarse nunca, alojando un estilo que prefiere ignorarse, portador de las cosas que está diciendo sin que pierdan aquí (en estas Notas...), su novedad o su guiño, allá (en los Pasajes…), su peso, giro, deslumbre, mas pasadas a la imperceptible ingravidez del relato. Entre la sensación anotada (“el empecinado asesino dejaba un rastro de ranchos quemados, de tristeza hosca…”)[5] y el relato que se persigue a sí mismo (“mi boca narra lo que mis ojos le contaron”), fluye la prosa en la página y a veces, desde ella, nos mira.

Prosa de los ojos, de gran visualidad, dibujante hasta donde la vista alcanza, con el toque interior cuando el paisaje mismo lo contiene:

El camino serpentea entre los cerros bajos que apenas señalan el comienzo de la gran cordillera y va bajando pronunciadamente hasta desembocar en el pueblo, tristón y feucho, pero rodeado de magníficos cerros poblados de una vegetación frondosa.

En el episodio del robo frustrado del vino, como en otros que espontáneamente van a unirse al linaje de la picaresca tradicional, no faltan preciosismos de dicción:

repasando mentalmente las sonrisas con que se acogían mis morisquetas de borracho para encontrar en alguna la ironía sobradora del ladrón.

Lo extraño vuelve. En “Exploración circunvalatoria”: “La noche oscura nos traía mil ruidos inquietantes y una extraña sensación de vacío a cada paso que dábamos en la oscuridad”. En Pasajes de la guerra… “Aquí, en la emboscada, sucedió un minuto de extraño silencio; cuando fuimos a recoger los muertos, luego del primer tiroteo, en el camino real no había nadie…” Las imágenes generalmente irrumpen con la plenitud y mudez propias del mundo del ver:

La enorme figura de un ciervo cruzó como exhalación el arroyo y su figura plateada por la luna saliente se perdió en la espesura. Un palpetazo de “naturaleza” nos dio en el pecho… (“Exploración…”).

Su voz y su presencia en el monte, alumbrado por las antorchas, adquirían tonos patéticos y se notaba cómo muchas gentes cambiaban de idea por la opinión de nuestro líder. (Pasajes…) [6]

No obstante aludirse a la voz y al tono, la escena nos parece muda o como vista de muy lejos, pero sobre todo vista.

Parecido silencio envuelve, en las notas de este viaje, a los varios episodios quijotescos o chaplinescos que nos cuentan, como el ya citado del robo del vino, la persecución nocturna de los dos jóvenes “por un enjambre de bailarines enfurecidos”, los mismos jóvenes enrolados en un carro de bomberos peruanos, la deliciosa aventura de los melones y su flagrante huella sobre las olas, ola enigmática de la foto imposible en un rancho pobrísimo de un cerro caraqueño.

El semifinal de la Poderosa II está dicho con gran eficacia cinematográfica:

por unos momentos no vi nada más que formaciones semejantes a vacunos que pasaban velozmente por todos lados mientras la pobre Poderosa aumentaba su velocidad impulsada por la fuerte pendiente.

La pata de la última vaca fue todo lo que tocamos —por un verdadero milagro— y, de pronto, apareció a lo lejos un río que parecía atraernos con una eficacia aterradora. Largué la moto contra el costado del camino y subió los dos metros de desnivel en un santiamén, quedando incrustada entre dos piedras y nosotros ilesos.

Todo como ocurriendo sólo para nuestros ojos, dentro de un silencio fílmico.

Estas aventuras juveniles, veteadas de jocundia, humor y frecuente autoironía, no van en busca del “paisajismo” sino del “espíritu del monte”. Por eso en el capítulo titulado “Por el camino de los siete lagos” leemos:

pero ocurre un hecho curioso: se produce un empalagamiento de lago y bosque y casita solitaria con jardín cuidado. La mirada superficial tendida sobre el paisaje, capta apenas su uniformidad aburrida sin llegar a ahondar en el espíritu mismo del monte…

Ese “espíritu” se dio, de golpe, en la aparición súbita del mentado ciervo: “Caminábamos despacio temerosos de interrumpir la paz del santuario de lo agreste en que comulgábamos ahora”. Se borra aquí la ironía dedicada al tópico religioso: “El domingo por la promesa del asau, fue esperado con una unción religiosa por ambos ayudantes”. Muertos de risa saldrían de una iglesita a la que no entraba Cristo por más que desde el púlpito lo invitara y anunciara la retórica vacía de una cura infeliz. En cambio, sin ser creyentes, en lo agreste podían sentir la presencia metafórica de un “santuario” donde comulgar con el “espíritu” de la naturaleza revelada. Lo que enseguida nos recuerda imágenes análogas de Martí (que sí fue un creyente libre), como ésta de sus Versos sencillos: “Busca el obispo de España / Pilares para su altar; / ¡En mi templo, en la montaña, / El álamo es el pilar!”[7]

Ya en Valparaíso, el 7 de marzo de 1952, ocurre el encuentro frontal con la injusticia encarnada en una víctima: la vieja asmática clienta del boliche La Gioconda:

La pobre daba lástima, se respiraba en su pieza ese olor acre de sudor concentrado y patas sucias, mezclado al polvo de unos sillones, única paquetería de la casa. Sumaba a su estado asmático una regular descompensación cardíaca.

Y después de completar el cuadro del total desamparo, amargado más aún por el rencor familiar que rodeaba a la enferma, escribe el Che —sintiéndose impotente como médico, aproximándose a la toma de conciencia que despertará su otra vocación definitiva—, estas palabras memorables:

Allí, en estos últimos momentos de gente cuyo horizonte más lejano fue siempre el día de mañana, es donde se capta la profunda tragedia que encierra la vida del proletariado de todo el mundo; hay en esos ojos moribundos un sumiso pedido de disculpas y también, muchas veces, un desesperado pedido de consuelo que se pierde en el vacío, como se perderá pronto su cuerpo en la magnitud del misterio que nos rodea.

Imposibilitados de continuar de otro modo, deciden seguir de polizones en el barco que habrá de conducirlos a Antofagasta. Como tales no ven, o no ve el Che, por el momento, las cosas tan claras:

Allí (mirando el mar, apoyados en la borda del San Antonio) comprendimos que nuestra vocación, nuestra verdadera vocación era andar eternamente por los caminos y mares del mundo. Siempre curiosos; mirando todo lo que aparece ante nuestra vista.

Olfateando todos los rincones, pero siempre tenues, sin clavar nuestras raíces en tierra alguna, ni quedarnos a averiguar el sustratum de algo; la periferia nos basta.

Es la atracción marinera, más que la atracción del “camino” del caminante. Ya al entrar en Valparaíso, apuntó: “el puerto mostraba a lo lejos su tentador brillo de barcos mientras el mar negro y cordial nos llamaba a gritos con su olor gris” (preciosa sinestesia de una rica sensualidad). La tierra pide arraigo, aunque sea pasajero; el mar es como la imagen de la liberación absoluta de toda raíz. “Ya siento flotar mi gran raíz libre y desnuda…”, el verso que preside el capítulo sobre la liberación de Chichina (porque la mujer es siempre más tierra que mar), lo dice todo. ¿Todo? Otra raíz lo desgarró en los ojos de la vieja chilena asmática. Y pronto punzaría otra vez su pecho al amistarse con el matrimonio de obreros chilenos perseguidos por comunistas, en Baquedano:

El matrimonio aterido, en la noche del desierto, acurrucados uno contra el otro, era una viva representación del proletariado en cualquier parte del mundo.

Compartieron con ellos sus mantas, como buenos hijos de San Martín:

Fue esa una de las veces en que he pasado más frío, pero también, en la que me sentí más hermanado con esta para mí extraña especie humana.

Es curiosa esta extrañeza, este como entrañable distanciamiento que todavía lo envuelve desde su soledad aventurera. Nada más solitario que la aventura. Hasta cuando se apiada de los galeotes o del niño azotado don Quijote está solo, rodeado por la extrañeza, por la locura del mundo circundante. En sus Meditaciones del Quijote, José Ortega y Gasset dijo, como centro de su reflexión: “Yo soy yo y mi circunstancia”, lo que ha solido entenderse como la suma o simbiosis de dos factores. También puede entenderse como una disyunción, como que en el “yo” se dan, separados, distanciados, aunque tensamente relacionados, los dos factores. Así aparecen todavía en estas memorias de la primera “salida” del Che, quien nos dice:

A pesar de que se había perdido la desvaída silueta de la pareja en la distancia que nos separaba, veíamos todavía la cara extrañamente decidida del hombre y recordábamos su ingenua invitación: “vengan, camaradas, comamos juntos; vengan, yo también soy atorrante”, con que nos mostraba en el fondo su desprecio por el parasitismo que veía en nuestro vagar sin rumbo.

¿De quién sería el secreto desprecio que aquí se intuye: de aquel humilde obrero o del Che mismo? ¿O quizás ni de uno ni del otro, sino del encuentro “en la noche del desierto”, compartiendo el mate, el pan, el queso, las frazadas, surgió la chispa iluminadora de un doloroso distanciamiento?

Por lo demás, ya estamos en Chuquicamata, con la mina y el minero del Sur hemos topado:

Eficacia fría y rencor impotente van mancomunados en la gran mina, unidos a pesar del odio por la necesidad común de vivir y especular de unos y de otros…

Aparece, imponente, la necesidad, y el salto de una amorosa idea que sólo en Cuba, en un inspirado discurso, logrará su contexto, alcanzará su posible sentido:

…veremos si algún día, algún minero tome un pico con placer y vaya a envenenar sus pulmones con consciente alegría. Dicen que allá, de donde viene la llamarada roja que deslumbra hoy al mundo, es así, eso dicen. Yo no sé.

Efectivamente en Cuba, en 1964, esta idea se le entrelazará con palabras de León Felipe que no sabemos si ya se habían publicado y el Che las conocía cuando escribió lo anterior: palabras que en él adquieren la fuerza de una utopía que empezaba a tocar con sus manos:

porque nosotros podríamos decirle hoy a ese gran poeta desesperado que viniera a Cuba, que viera cómo el hombre después de pasar todas las etapas de la enajenación capitalista, y después de considerarse una bestia de carga uncida al yugo del explotador, ha reencontrado su ruta y ha reencontrado el camino del juego. Hoy en nuestra Cuba el trabajo adquiere cada vez más una significación nueva, se hace con una alegría nueva.[8]

Por lo pronto, en marzo de 1952, el Che se dice: “veremos… eso dicen. Yo no sé”. Las duras lecciones continúan en el capítulo titulado “Chuquicamata”, el pueblo minero que “parece ser la escena de un drama moderno”, sobriamente descrito con equilibradas dosis de impresiones, reflexiones y datos. Su mayor lección es la que “enseñan los cementerios de las minas, aun conteniendo sólo una pequeña parte de la inmensa cantidad de gente devorada por los derrumbes, el sílice y el clima infernal de la montaña”. En su ojeada de despedida, el 22 de marzo de 1952, o algún tiempo después, revisando sus notas, concluye el Che: “El esfuerzo mayor que debe hacer (Chile), es sacudirse el incómodo amigo yanqui de las espaldas y esa tarea es, al menos por el momento, ciclópea”. El nombre de Salvador Allende nos detiene.

En moto, en camiones o camionetas, en barco, en un “forcito”, pernoctando en comisarías, a la intemperie o en albergues ocasionales, luchando el Che casi siempre con el asma, divertidos y animosos hasta la temeridad, los dos amigos atraviesan la Argentina y Chile. A Perú entran a pie. El indio peruano los impresiona como el indio mexicano a Martí:

Sus miradas son mansas, casi temerosas y completamente indiferentes al mundo externo. Dan algunos la impresión de que viven porque eso es una costumbre que no se pueden quitar de encima.

Es el reino de la piedra vencida y de la Pachamama, la Madre telúrica que recibe “el escupitajo de coca” con sus “penas adheridas”. El reino de la muerte y su retórica provinciana, máscara de un odio al difunto el de “sus semejantes”, por eso, por serlo. El ombligo del mundo, donde Mama Ocllo enterró en la tierra el clavo de oro. El lugar elegido por Viracocha. El Cuzco. Y allí, en medio de la barroca procesión del Señor de los Temblores, que es “un Cristo retinto”, como eterno recordatorio del Norte que sólo puede verse desde el Sur americano, su reverso fatal y denunciante:

Sobre la pequeña tabla de los nativos agrupados al paso de la columna, emerge, de vez en cuando, la rubia cabeza de un norteamericano, con su máquina fotográfica y su camisa sport, (que) parece (y en realidad lo es) un corresponsal de otro mundo…

La catedral del Cuzco le saca al Che el artista, con observaciones como ésta: “El oro no tiene esa suave dignidad de la plata que al envejecer adquiere encantos nuevos, hasta parece una vieja pintarrajeada la decoración lateral de la catedral”. De las muchas iglesias visitadas le queda, solitaria y muy gaucha, “la imagen lastimera de la capilla de Belén que con sus campanarios abatidos por el terremoto parece un animal descuartizado sobre la colina en que está emplazada”. Pero su juicio más penetrante sobre el barroco colonial peruano lo encontraremos en las líneas finales que cierran, con agudo contraste, su impresión de la catedral de Lima…

Aquí el arte se ha estilizado, casi diría afeminado algo: sus torres son altas, esbeltas, casi las más esbeltas de las catedrales de la colina; la suntuosidad ha dejado el trabajo maravilloso de las tallas cuzqueñas para tomar el camino del oro; sus naves son claras, en contraste con aquellas hostiles cuevas de la ciudad incaica; sus cuadros también son claros, casi jocundos y de escuelas posteriores a la de los mestizos herméticos que pintaron los santos con furia encadenada y oscura.

La visita a Machu Picchu, el 5 de abril, le dará tema para una crónica periodística que publicará en Panamá,[9] el 12 de diciembre de 1953, crónica en la que se nota un cuidadoso acopio de datos, de información histórica y una cierta intención didáctica que está ausente de sus apuntes personales. Algo semejante sucede, aunque con mayor peso de la experiencia vivida, con la crónica titulada “Un vistazo a los márgenes del gigante de los ríos”, también publicada en Panamá, el 22 de noviembre de 1953, en la que se relata el viaje en balsa por el Amazonas. La balsa, humorísticamente llamada Mambo-Tango para que no se le acusara de ser fanáticos de este último género, los llevó con mil trabajos y tumbos a conocer la dura realidad de los indígenas en la selva. De la altura solitaria del “enigma de piedra” al enervante desamparo de las márgenes amazónicas, era como viajar por la tierra genesíaca de la América de la que, celebrando sus veinticuatro años en el leprosorio de San Pablo, dijera bolivariana y martianamente: “Constituimos una sola raza mestiza que desde México hasta el estrecho de Magallanes presenta notables similitudes etnográficas. Por eso, tratando de quitarme toda carga de provincialismos exiguos, brindo por Perú y por América Unida”.

Ni una pizca de solemnidad en la evocación de estas palabras, antes bien las resume y comenta con un desenfado que, fingiéndolas retóricas, las pone justamente al margen de toda convención: “Grandes aplausos coronaron mi pieza oratoria”, apunta. Lo mismo hace cuando en la carta a la madre desde Bogotá, el 6 de julio del 52 (incluida aquí para completar el relato de la experiencia colombiana), se refiere otra vez a su “discurso muy panamericano que mereció grandes aplausos del calificado y un poco piscado público asistente”; y al aludir, con marcada ironía cariñosa, a las palabras de gratitud de Granado: “Alberto, que ya pinta como sucesor de Perón, se mandó un discurso demagógico en forma tan eficaz, que convulsionó a los homenajeantes”. Pero de lo que éstos, los enfermos del leprosorio, hacen y dicen, habla de otro modo, velando la emoción de su inocultable patetismo con otra sobriedad. Así sobre la despedida del leprosorio de San Pablo, escribe:

Por la noche, una comisión de enfermos de la colonia vino a darnos una serenata homenaje, en la que abundó la música autóctona, cantada por un ciego; la orquesta la integraban un flautista, un guitarrero y un bandoneonista que no tenía casi dedos del lado sano, lo ayudaban con un saxofón, una guitarra y un chillador. Después vino la parte discursiva en donde cuatro enfermos por turno elaboraron como pudieron sus discursos, a los tropezones; uno de ellos desesperado porque no podía seguir adelante acabó con un: “tres hurras por los doctores”. Después Alberto agradeció en términos rojos la acogida…

En la carta a la madre insiste en detalles de esta escena (“el acordeonista no tenía dedos en la mano derecha y los reemplazaba por unos palitos que se ataba a la muñeca”, “casi todos con figuras monstruosas provocadas por la forma nerviosa de la enfermedad”), intentando sin éxito, para no entristecer demasiado, compararla con un “espectáculo de película truculenta”; pero la desgarrada belleza de esa despedida está mejor en el desnudo apunte:

Soltaron amarras los enfermos y el cargamento se fue alejando de la costa al compás de un valsecito y con la tenue luz de las linternas dando un aspecto fantasmagórico a la gente.

Lo que en la carta a la madre llama “semisorna” (familiar, o fraternal, o vuelta hacia sí mismo), no era más, repetimos, que ironía cariñosa o velado pudor. De su experiencia con los leprosos, a los que seguramente hicieron tanto bien —y de ahí la inmensa gratitud—, no sólo con la atención a cada caso sino también jugando al fútbol o conversándoles con su desprejuiciada, hermanadora y fuerte humanidad, raíz en el Che del revolucionario en ciernes, subrayamos estas despojadas palabras: “Si hay algo que nos haga dedicarnos en serio, alguna vez, a la lepra, ha de ser ese cariño que nos demuestran los enfermos en todos lados”. Cuán en serio iba a ser esa dedicación, y cuán profunda, entendiendo por “lepra” toda la miseria humana, no podía suponerlo todavía.

Leídos estos apuntes llenos de tantos contrastes y enseñanzas, de tanta comedia y tragedia, como la vida misma, y comentados sin propósito exhaustivo, sólo con ánimo sugeridor, nos queda la alegre imagen del Che llegando a Caracas, envuelto en su manta de viaje, mirando el panorama americano “mientras vociferaba versos de toda categoría acunados por el rugir del camión”.

Sin comentarios dejamos, porque en su terrible desnudez y majestad no los necesita ni los tolera, esa página absolutamente excepcional titulada “Acotación al margen”, que no sabemos si debe situarse al principio o al final: esa insondable “revelación” del destino que el Che vio “impreso en la noche” con cuyo ser se confundía en espera de la sentencia (“el tajo enorme”) del “gran espíritu rector”, del Gran Semí que en la visión martiana de Nuestra América regara “por las naciones románticas del continente y por las islas dolorosas del mar, la semilla de la américa nueva”10[10] .

Página inexorable que, como a la luz de un relámpago trágico, nos alumbra el “sagrado recinto” que había en el fondo del alma de aquél que se llamó “este pequeño condottieri del siglo XX”; de aquél que, en nuestra invencible esperanza, vuelve siempre a sentir bajo sus talones “el costillar de Rocinante” y vuelve siempre otra vez “al camino” con su adarga al brazo.[11]

Cintio Vitier

Mayo de 1992

[1] El primer viaje de Ernesto Guevara con su amigo Alberto Granado, del que los apuntes que presentamos son testimonio, abarcó cinco países — Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela—, y se extendió desde Córdoba, en diciembre de 1951, hasta Caracas, el 26 de julio de 1952. Testimonio basado en un Diario que, según haría también al redactar sus Pasajes de la Guerra Revolucionaria, refirió utilizar como materia prima para sus crónicas.

[2] José Martí: Obras completas, Editorial Nacional de Cuba, 1963-1973, t. 7, pp. 289-290.

[3] Ernesto Che Guevara: Obras 1957-1967, Casa de las Américas, 1970, t. I, pp. 331-332.

[4] Ezequiel Martínez Estrada: Martí revolucionario, Casa de las Américas, 1967, p. 414, no. 184.

[5] Ernesto Che Guevara, ob. cit., t. 1, p. 330.

[6] Ibid, p. 320.

[7] José Martí, ob. cit., t. 16, p. 68.

[8] Ernesto Che Guevara, ob. cit., t. II, p. 333.

[9] “Machu Picchu, enigma de piedra en América”, Revista semanal Siete, Panamá (N. del E.).

[10] José Martí, ob. cit., t. 6, p. 23.

[11] Ernesto Che Guevara, ob. cit., t. II, p. 693: Carta de despedida a sus padres.

Deje un comentario